有權頒布地方環境質量標準的是

省、自治區、直轄市人民政府對國家環境質量標準中未作規定的項目,可以制定地方環境質量標準;對國家環境質量標準中已作規定的項目,可以制定嚴于國家環境質量標準的地方環境質量標準。地方環境質量標準應當報國務院環境保護主管部門備案。地方生態環境標準包括地方生態環境質量標準、地方生態環境風險管控標準、地方污染物排放標準和地方其他生態環境標準。地方生態環境標準在發布該標準的省、自治區、直轄市行政區域范圍或者標準指定區域范圍執行。有地方生態環境質量標準、地方生態環境風險管控標準和地方污染物排放標準的地區,應當依法優先執行地方標準。有權頒布地方環境質量標準的是省、自治區、直轄市人民政府。

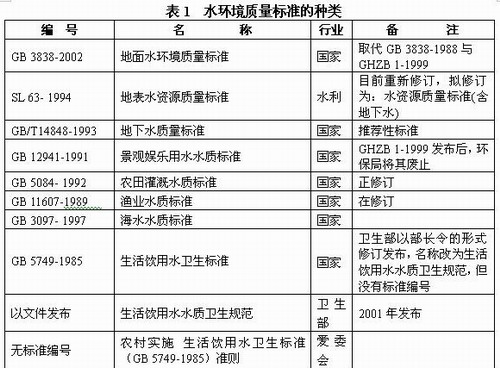

制定環境質量標準必須以什么為基礎

制定環境質量標準必須以環境基準研究成果為基礎,并與經濟社會發展和公眾生態環境質量需求相適應,科學合理確定生態環境保護目標。環境基準是指在一定時間內,環境中某種物質的濃度或水平對人體健康和生態系統不產生不良或有害影響的最大值。環境質量標準的制定還應考慮以下因素:

1. 功能分類:進行分類管理。

2. 控制項目及限值規定:明確需要控制的污染物種類和濃度限值。

3. 監測要求:規定監測的頻率、方法和質量控制措施。

4. 生態環境質量評價方法:確定評價環境質量的科學方法和指標。

5. 標準實施與監督:確保標準的實施和監督機制的有效性。

環境質量標準的制定還應遵循合法合規、體系協調、科學可行、程序規范等原則,并廣泛征求各方面的意見,包括國家有關部門、地方政府及相關部門、行業協會、企業事業單位和公眾等。需要組織專家進行審查和論證,確保標準的科學性和實用性。

在制定過程中,還需考慮國家環境保護法規的要求,以及與國際標準和其他國家標準的協調。環境質量標準的制定是一個綜合性、科學性、政策性的過程,旨在保護環境、保障公眾健康,并促進經濟的可持續發展。

以下不屬于環保設施的有

環保設施通常指的是用于減少污染、保護環境、促進資源循環利用的設備或系統。以下是一些常見的環保設施:

1. 污水處理廠

2. 垃圾回收站

3. 廢氣處理設備

4. 噪音屏障

5. 太陽能發電設施

6. 風力發電設備

7. 雨水收集系統

8. 垃圾分類設施

9. 土壤修復技術

10. 綠化植被

不屬于環保設施的可能是:

1. 工業生產線

2. 傳統燃油車輛

3. 非節能型建筑

4. 非循環利用的塑料制品

5. 未經處理的排放設施

這些例子并不代表所有不屬于環保設施的項目,但它們通常不直接用于環境保護或污染控制。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞